北原禎人氏の著書『HUMINT』を読みやすくすべく、登場する難解単語を抽出して調べられるようにしてみました。

単語の数が多すぎたため、今現在LESSON4までに収録されているものまでしか書いてません。続きは気が向いたら足します。応援お願いします、でないと心折れます。

- 難しい単語だらけ、北原禎人著『HUMINT』

- 用語集的なものと使い方

- Philip Zimbardo

- Michael Sandel

- Stanford prison experiment

- アウトプット

- アウラ

- アチーヴ

- アティテュード

- アブ・グレイブ

- アンカリング

- アンダーワールド

- イニシアティブ

- イヤモニ

- インストラクション

- インフラ

- インフレ

- ヴィヴィッド

- エキヴォケイション

- エグゼグティブ

- エフィカシー

- エンカウント

- エントロピー

- エンピリカル

- オーセンティック

- オルタナティブ

- カタルシス

- カリカチュア

- クオリア

- グランドデザイン

- クリミナルプロファイリング

- ゲント大

- コアコンピタンス

- コミット

- コモディティ

- コンカッセ

- シギント

- システマティック

- シナジー

- ジャーゴン

- ジンバルドー

- スティーブ・ライヒ

- ストラヴェッキオ

- スベンガリ

- ソーカル

- ソサイエティー

- ソフトランディング

- ツァイトガイスト

- テクネー

- ドヴォルザーク

- トポロジー

- ドラスティック

- トラベリング

- トリアージ

- ナラティブ

- ネゴ

- ネゴシエイション

- パターナリスティック

- パトリ

- ハナモゲラ語

- パフォーミングアーツ

- バンクナイト

- パンセ

- パンデミック

- ヒエラルキー

- ファラシー

- ファルトレク

- フェロー

- フォルトトレラント

- フォン

- プライオリティ

- ブラウン運動

- ブルックナー

- プロトコル

- プローバビリティ

- ポアンカレ予想

- ホスピタリティ

- ポップアイコン

- マッキンタイヤ

- マルコフネットワーク

- マルチモーダル

- ミニマルペア

- ラマルキズム

- ランディング

- ランデブー

- リデザイン

- リトミック

- ルサンチマン

- ルシファー効果

- ロッシーニ

- ロータス効果

- 居丈高(いたけだか)

- 意味論(いみろん)

- 後田知洋(うしろだともひろ)

- 形而下(けいじか)

- 形而上(けいじじょう)

- 恒常性維持(こうじょうせいいじ)

- 拘泥(こうでい)

- 胡銅(こどう)

- 誤謬性(ごびゅうせい)

- 混水摸魚(こんすいぼぎょ)

- 憧憬(しょうけい)

- 滲入(しんにゅう)

- 斉一性(せいいつせい)

- せぬ隙(せぬひま)

- 選択圧(せんたくあつ)

- 憧憬(どうけい)

- 跋扈(ばっこ)

- 弁別的素性(べんべつてきそせい)

- 紡錘状回(ぼうすいじょうかい)

- 無謬性(むびゅうせい)

- 無味乾燥(むみかんそう)

- 齎す(もたらす)

- 落々磊々(らくらくらいらい)

- 融通無礙(ゆうずうむげ)

難しい単語だらけ、北原禎人著『HUMINT』

日本でも2010年あたりから増えてきた「マジックの理論書」。

『アスカニオのマジック』をはじめ、数多くのマジック理論書が出回るようになってきました。

そんな中、一際異彩を放つマジック理論書があります。

スクリプト・マヌーヴァ社から発行されている北原禎人氏の『HUMINT』

他のマジシャンと圧倒的な差別化をはかる。という触れ込みの理論書ですが、内容がどうこう言う前に単語が難解すぎて読めない!

そう思った人は多いのではないでしょうか?

とりあえずですね、単語を簡単に調べられるようにしておくだけでもまだマシなのではないかと思って、単語調べておきました。

もし買って読まずにそのまま積んでいる人が居たら使ってみてください。

あとはそうですね、単語から推測して買うかどうかの判断をするとかでもいいかもしれません・・・。

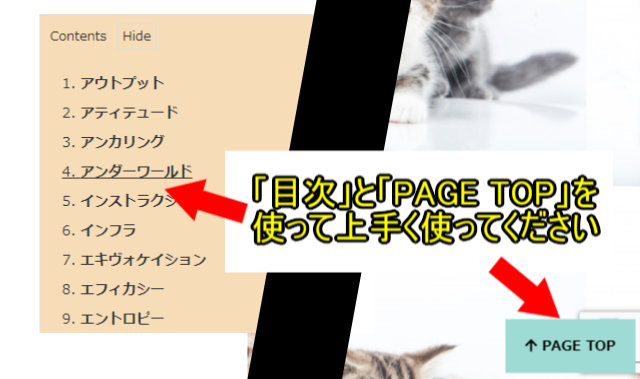

用語集的なものと使い方

記事の頭にも簡単に書きましたが、とりあえず「Contents」ボタンと「PAGE TOP」ボタンを駆使してお使いください。

Philip Zimbardo

フィリップ・ジンバルドー(Philip Zimbardo 1933年3月23日 – )はアメリカ合衆国の心理学者であり、スタンフォード大学の名誉教授である。ブルックリン大学卒、イエール大学大学院修了。スタンフォード監獄実験の責任者として知られている。

Michael Sandel

Michael J. Sandel。アメリカの政治哲学者。

Stanford prison experiment

スタンフォード監獄実験(スタンフォードかんごくじっけん、英語: Stanford prison experiment)とは、アメリカ合衆国のスタンフォード大学で行われた、心理学の実験である。心理学研究史の観点からは、ミルグラム実験(アイヒマン実験)のバリエーションとも考えられている。

アウトプット

アウトプットとは、学習や経験によって得た学びを、発言や活動に反映させることで、その有用性や効果も含まれます。

アウトプットはコンピューター用語で「出力」を意味し、「インプット=入力」と対比する言葉として生まれました。ここから意味が転じて、「成果物である発言や表現・活動」もアウトプットと呼ばれるようになったのです。

アウラ

Aura(独)

機械的複製によって芸術作品のコピーを大量生産することが可能になった時代において、オリジナルの作品から失われる「いま」「ここ」にのみ存在することを根拠とする権威のこと。漠然とした霊的なエネルギーを指す英語の「オーラ」とは意味が異なる。ドイツの思想家であるヴァルター・ベンヤミンが、1930年代に執筆した「複製技術時代の芸術作品」や「セントラル・パーク」といった論考において提起し、広く用いられるようになった概念である。

アチーヴ

achieveとは

成し遂げる、立てる、博す

アティテュード

アティテュード(attitude)は、英語・フランス語で姿勢、態度などを意味する。

アブ・グレイブ

イラクにある施設。

捕虜虐待の現場写真がマスコミに公表されたことで知られるようになった。

アブグレイブ刑務所における捕虜虐待は2004年にアブグレイブ刑務所で発覚したイラク戦争における大規模な虐待事件である。米国国防省は、17人の軍人及び職員を解任した。2004年5月から2005年9月までの間に、7人の軍人が軍法会議で有罪となった。

アンカリング

アンカリング(英: Anchoring)とは、アンカーと呼ばれる先に与える情報が判断を歪めアンカーに近づく心理学の現象のこと。

アンダーワールド

『HUMINT』で使われる際は文脈的にアンダーワールド(バンド)の意味であると推測される。

アンダーワールド (英: Underworld)は、イギリスのエレクトロニック・ミュージック・グループ。メンバーはカール・ハイド (Karl Hyde)とリック・スミス (Rick Smith)。

イニシアティブ

イニシアティブ(英語: initiative)またはイニシアチブは、開始・先制・率先・先導などの意味を持つ言葉。

イヤモニ

イヤーモニター (ear monitor) とは、ミュージシャンやオーディオエンジニアがマイクロホンで収録した音声や音響をチェックするために使用するヘッドフォンの一種。略して「イヤモニ」などと呼ばれることもある。

インストラクション

インストラクション [5] 【instruction】

① 命令。指令。

② 心理学の実験やテストの際、被験者に問題のやり方などを指示すること。教示。

インフラ

インフラストラクチャー 英語:infrastructure

インフラとは、生活や産業などの経済活動を営む上で不可欠な社会基盤と位置づけられ、公共の福祉のため整備・提供される施設の総称である。

インフレ

インフレーション(英語: inflation)とは、経済学においてモノやサービスの全体の価格レベル、すなわち物価が、ある期間において持続的に上昇する経済現象である。日本語の略称はインフレ。日本語では「通貨膨張」とも訳す。主にマクロ経済学で研究される現象。

ヴィヴィッド

ヴィヴィッド、ビビッド (Vivid)

元々は鮮やかな原色や躍動感溢れる色遣いなどを表現する言葉である。転じて、躍動的な様や鮮明な様を表す言葉としても使われる。

エキヴォケイション

equivocationとは

あいまいな言葉(を使うこと)、(言葉の)ごまかし

エグゼグティブ

エグゼクティブとは、企業の運営管理に直接携わる上級管理職や企業幹部のことである。英語のexecutiveは、「実行力がある」「行政的な」「執行部の」といった意味を表す形容詞・名詞である。エグゼクティブという語は、ときにエグゼクティヴ、または省略してエグゼと表記されることもある。

エフィカシー

efficacy

エフィカシーとは、自分の能力や効力を評価する「自己効力感」のこと。詳細と高め方について、本記事で解説していきます。

エンカウント

エンカウントは、主にコンピュータRPGにおいて移動画面(フィールド画面)上で敵キャラクターと遭遇し、移動画面から戦闘画面(バトル画面)に遷移することを指すコンピュータゲーム用語。

「遭遇する」「遭遇」という意味の英単語 “encounter” に由来する和製英語であり、本来の英単語からエンカウンターとも称される。

エントロピー

2 順序または予測性の欠如; 無秩序への漸進的な衰退。

「エントロピーが支配する市場」

エンピリカル

empiricalとは

経験的な、経験上の、経験主義の

オーセンティック

英語の綴りは「authentic」。「本物の」「正真正銘の」「信頼できる」といった意味。

オルタナティブ

オルタナティヴ(ブ)(英語 alternative)には、以下の意味がある。

・代替の

・二者択一の

オルターナティヴ(ブ)、オルタネイティヴ(ブ)、オルターネイティヴ(ブ)などのカタカナ表記もされる。英語(標準アメリカ英語)での発音は英語発音: [ɔlˈtɚnətɪv](オルタナティヴ、オルタネティヴ)であるが、これはオルターネイティヴの「ネイ」に強勢(アクセント)がないためである。

カタルシス

カタルシス【(ギリシャ)katharsis】

《浄化・排泄の意》

1 文学作品などの鑑賞において、そこに展開される世界への感情移入が行われることで、日常生活の中で抑圧されていた感情が解放され、快感がもたらされること。特に悲劇のもたらす効果としてアリストテレスが説いた。浄化。

2 精神分析で、無意識の層に抑圧されている心のしこりを外部に表出させることで症状を消失させる治療法。通利療法。

カリカチュア

カリカチュア(英・仏: caricature、伊: caricatura、独: Karikatur)は、人物の性格や特徴を際立たせるために(しばしばグロテスクな)誇張や歪曲を施した人物画のこと。滑稽や風刺の効果を狙って描かれるため、現在ではしばしば戯画、漫画、風刺画などと訳されまた同一視されるが、もともとは16世紀イタリアに出現したと考えられる上のような技法・画風を指して使われた言葉である(イタリア語で「荷を負わす」「誇張する」を意味するcaricareが語源)。したがって本来は必ずしも風刺を含意するものではなく、また写実に徹した風刺画などはこの意味ではカリカチュアではない。

クオリア

クオリアとは、ラテン語 qualiaで、単数形は a quale であり、我々が意識的に主観的に感じたり経験したりする「質」のことを指す。日本語では感覚質とも呼ばれる 。一般に、夕焼けの赤い感じ、虫歯の痛み、などの比喩を使って説明されることが多い。

グランドデザイン

グランドデザインあるいは全体構想(ぜんたいこうそう)とは政策や経営が行われる場合に使われている言葉である。事業などが計画される場合に、それが壮大な図案や設計であって、また長期間にわたって遂行されるようなもののことを言う。

クリミナルプロファイリング

プロファイリング (Offender profiling, criminal profiling) とは、犯罪捜査において犯罪の性質や特徴から行動科学的に分析し、犯人の特徴を推論すること。プロファイリング (profiling) そのものは犯罪捜査ばかりではないので、日本語で正確に表現するのであれば「犯罪者プロファイリング」が正しい。テレビドラマで「プロファイリング」という言葉が犯罪者プロファイリングを指していたため、「プロファイリング」というと犯罪者プロファイリンクを思い浮かべる人が多い可能性がある。

ゲント大

2012年に発表された「コンタクトレンズに埋め込める液晶ディスプレイが開発」というニュースの元が、ゲント大学にある IMEC 社の関連ラボ CMST (Centre of Microsystems Technology)が開発したことから。

ゲント大学(英語: Ghent University、公用語表記: Universiteit Gent及びUniversité de Gand)は、ヘントに本部を置くベルギーの公立大学である。1817年に設置された。

もとは国立ヘント大学(Rijksuniversiteit Gent, RUG)と称していたが、1991年に現在の名称に変更された。

コアコンピタンス

コア・コンピタンス (Core competence)とは、ある企業の活動分野において「競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力」「競合他社に真似できない核となる能力」の事を指す。

コミット

Commitment

委託、委任、引き渡し、投獄、拘留、委員会付託、言質(げんち)、約束、公約、責任

コモディティ

コモディティ(commodity)とは、経済学において、完全または実質的な代替可能性を持つ経済的価値またはサービスである。誰がそれらを生産したのかに関係なく、市場はその商品価値を同等かほぼ同じとして扱う。鉄鉱石、砂糖、米や小麦といった穀物など、大半のコモディティは原材料、根幹資源、農作物、鉱業生産品であるが、中には化学品やコンピュータメモリなど大量生産された製品もある。

コンカッセ

concasser

粗く刻むこと。5mm角を基本とする。

シギント

シギント(SIGINT、英語: signals intelligence)とは、通信、電磁波、信号等の、主として傍受を利用した諜報・諜報活動のこと。

システマティック

英語の綴りは「systematic」。「体系的な」「組織的な」「計画性のある」といった意味。

シナジー

相乗効果(そうじょうこうか、シナジー、英: synergy)とは、ある要素が他の要素と合わさる事によって単体で得られる以上の結果を上げること。

相乗効果により、全体の効率化が発揮される。経済、社会、など様々な分野で、この効果は測される。主によい意味として使われる為、事故や災害では使われることはない。

ジャーゴン

ジャーゴン

・失語症者に見られる症状。話していることが支離滅裂で、意味不明な状態。

・部外者には理解できない専門用語

・隠語・俗語。

・上記から派生したインターネットスラングの別称。

ジンバルドー

Philip Zimbardoのこと。「Philip Zimbardo」を参照。

スティーブ・ライヒ

スティーヴ・ライヒ(Steve Reich、1936年10月3日 – )は、ミニマル・ミュージックを代表するアメリカの作曲家。

ストラヴェッキオ

25年以上の熟成を経た、モデナ産バルサミコ酢のこと。

バルサミコ酢(Balsamico バルサミコす)は果実酢の一種。原料がブドウの濃縮果汁であることと、長期にわたる樽熟成が特徴である。

中略

モデナ産トラディツィオナーレの中でも25年以上の熟成を経たものは「ストラヴェッキオ(たいへん古い)」と呼ばれ、珍重されている。ストラヴェッキオの中には50年や100年などの長期熟成を経たものもある。

スベンガリ

手品で使われる仕掛けを施したトリック・デックの種類。

ソーカル

ソーカル事件(ソーカルじけん、英: Sokal affair)とは、ニューヨーク大学物理学教授だったアラン・ソーカルが、1995年に現代思想系の学術誌に論文を掲載したことに端を発する事件をさす。

ソーカルはポストモダン思想家の文体をまねて科学用語と数式をちりばめた無内容な論文を作成し、これをポストモダン思想専門の学術誌に送ったところ、そのまま受理・掲載された。その後ソーカルは論文がでたらめな内容だったことを暴露し、それを見抜けず掲載した専門家を指弾するとともに、一部のポストモダン思想家が自分の疑似論文と同様に、数学・科学用語を権威付けとしてでたらめに使用していると主張した。

論文の発表につづいてソーカルは、フランスのポストモダン思想家を厳しく批判する著作を発表し、社会的に大きな注目を集めた。

ソサイエティー

ソサエティー【society】 の解説

《「ソサイエティー」とも》1 社会。社交界。「インダストリアルソサエティー」

2 会。協会。団体名などに付けて用いる。「ジャパンソサエティー」

ソフトランディング

ソフトランディング(軟着陸)とは、航空機等が、緩やかに降下し地面に着陸をすることをいう。宇宙開発においては月や火星などの衛星・惑星に探査機や着陸船を衝撃を和らげて着陸させること。反対語はハードランディング(硬着陸)。

上記の意味から、景気動向の緩やかな変動の意味にも用いられる。

ツァイトガイスト

時代精神(じだいせいしん、独: Zeitgeist)とは、ある時代の様々な分野において支配的な動向を表す全体的な精神傾向のことである。歴史において、ある時代の(多くの場合後世の価値観では合理的に理解できない)特徴を作り出した目に見えない力を指す用途でも使われる(時の亡霊)。

テクネー

ギリシア語のテクネーは近代語のtechnique(英語)、Technik(ドイツ語)の語源にあたる語であるが、本来的、逐語的にはart(英語)、Kunst(ドイツ語)に相当する語である。すなわち、テクネーは、その語根teks-が「製作・建築」を表していることからもわかるように、芸術をも含んで広く技術一般を意味するのである。

ドヴォルザーク

アントニーン・レオポルト・ドヴォルザーク(チェコ語:Antonín Leopold Dvořák [ˈantɔɲiːn ˈlɛɔpɔlt ˈdvɔr̝aːk] 、1841年9月8日 – 1904年5月1日)は後期ロマン派におけるチェコの作曲家。チェコ国民楽派を代表する作曲家である。

トポロジー

数学の一分野、位相幾何学(いそうきかがく、英: topology, トポロジー)は、その名称がギリシア語: τόπος(「位置」「場所」)と λόγος(「言葉」「学問」) に由来し、「位置の学問」を意味している。

トポロジーは、何らかの形(かたち。あるいは「空間」)を連続変形(伸ばしたり曲げたりすることはするが切ったり貼ったりはしないこと)しても保たれる性質(位相的性質または位相不変量)に焦点を当てたものである。位相的性質において重要なものには、連結性およびコンパクト性などが挙げられる。

位相幾何学は、空間、次元、変換といった概念の研究を通じて、幾何学および集合論から生じた分野である[3]。このような考え方は、17世紀に「位置の幾何」(羅: geometria situs)および「位置の解析」(羅: analysis situs)を見越したゴットフリート・ライプニッツにまで遡れる。レオンハルト・オイラーの「ケーニヒスベルクの七つの橋」の問題および多面体公式がこの分野における最初の定理であるというのが定説となっている。用語 topology は19世紀にヨハン・ベネディクト・リスティング(英語版)によって導入されたが、位相空間の概念が起こるのは20世紀の最初の10年まで待たねばならない。20世紀中ごろには、位相幾何学は数学の著名な一分野となっていた。

ドラスティック

ドラスティック(drastic)とは、「過激な」「抜本的な」「徹底的な」「思い切った」と言う意味です。また、思想や、行動、やり方が、恐ろしく過激で思い切った様、手段がすさまじく、徹底している様を指します。

ただし、根底から覆すほどの大きな変化が起こった場合にのみに使われますので、使い方には注意しましょう。

トラベリング

手品で使われる仕掛けを施したトリック・デックの種類。

「スベンガリ・デック」にさらに仕掛けを追加している。

トリアージ

トリアージとは、患者の重症度に基づいて、治療の優先度を決定して選別を行うこと。語源は「選別」を意味するフランス語のトリアージュ(仏: triage)から来ているとする説が有力である。

ナラティブ

物語論における「物語」のこと。

物語論(ものがたりろん、ナラトロジー、英語:narratology)は、物語や語りの技術と構造について研究する学問分野である。

物語論には、大きく分けて二つの潮流がある。内容の類型に関心を向けるものと、表現(しばしば「言説」と呼ばれる)の形式に関心を向けるものである。前者はロシア・フォルマリズムに始まり、構造主義と関連を持つ。後者は、古くはアリストテレスの『詩学』、プラトンの『国家』にまで遡るが、20世紀初頭から半ばにかけての英米やドイツ、フランスの研究があり、ロシア・フォルマリズムの紹介を経て、1970年代にジェラール・ジュネットが大成した。

-中略-

注意すべき用語

物語

ここでいう物語(narrative)とは、古典文学や口承文芸における物語のことではなく、ある「筋」によってまとめられるような、統一性のある表現一般を指す(トドロフ)。典型的には虚構の文学作品に見られるものを指すが、広義には映画などの映像作品や、日常会話なども視野に入れることができる。

ネゴ

ネゴシエーションの略語。

ネゴシエイション

交渉(こうしょう、英: negotiation)とは、合意に到達することを目指して討議すること。

パターナリスティック

パターナリズム(英: paternalism)とは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することをいう。親が子供のためによかれと思ってすることから来ている[要出典]。日本語では家族主義、温情主義、父権主義、家父長制、中国語では家長式領導、溫情主義などと訳される。語源はパトロンの語源となったラテン語の pater(パテル、父)である。同じ語源をもつ英語の「ペイトロナイズ(patronize )」では「子供扱いをする・子供だまし(転じて「見下す・馬鹿にする」とも)」という意味になる。

パトリ

パトリ、パトリー:祖国を意味するフランス語。

ハナモゲラ語

『ハナモゲラ』は、山下洋輔一派、「ジャックの豆の木」常連客の間で流行した言葉遊びの一つである。

「ハナモゲラ」の他には「インチキ外国語」「解かない謎解き」「観念シリトリ」などがある。1970年代半ばから1980年代初頭にかけて隆盛を奮った。ハナモゲラの様式を使った言葉をハナモゲラ、あるいはハナモゲラ語という。お笑いタレント・タモリの持ち芸として有名である。

ハナモゲラ語とは、外国語に聞こえる様に喋る若しくは歌う日本語の事である。

パフォーミングアーツ

(英語表記)performing arts

原義は行為・アクションによって成り立っている芸術という意味で,舞台芸術一般をさし,ファイン・アーツ fine arts,つまり美術との対比で用いられる。現在では,単に美術に対応する特定のジャンルをさすのではなく,特に「行為・アクションによる」という内容を強調して使われることが多い。これは,古典的な舞台芸術のジャンルの区別,すなわち演劇,バレエ,モダン・ダンス,パントマイム,オペラといった諸ジャンルの境界が近年曖昧になりつつあることと対応している。

バンクナイト

マジックの種類。

複数の封筒を取り出し、複数の観客にひとつずつ選んでもらう。

観客の選んだ封筒の中身はすべて外れだが、最後まで観客に選ばれずマジシャンが持っていた封筒の中身だけが当たりだった。という現象の手品。

パンセ

『パンセ』(仏: Pensées)は、晩年のブレーズ・パスカルが自らの書籍の出版に向けて、その準備段階で、思いついた事を書き留めた数多くの断片的な記述を、彼の死後に遺族などが編纂し刊行した遺著である。「パンセ」はフランス語のpense(考える)の受動態penséeで、ここでは「思想」「思考」を意味する。

パンデミック

パンデミック(英: pandemic)は、ある感染症(伝染病)の世界的な大流行を表す語。 語源は、ギリシア語のpandēmos (pan-「全て」+ dēmos「人々」)である。

疾患、特に感染症の流行は、その規模に応じて (1) エンデミック、(2) エピデミック、(3) パンデミックに分類される。このうち最も規模が大きいものがパンデミックである。

ヒエラルキー

ヒエラルキー(ドイツ語: Hierarchie、ヒエラルヒー、英語: hierarchy、ハイァラーキ)とは、階層制や階級制のことであり、主にピラミッド型の段階的組織構造のことを指す。元々は、聖職者の支配構造であった。かつてのカトリック教会や正教会などが、この言葉の現代的意味において「階層的な」組織を持っていたことに起源がある。

ファラシー

fallacyとは

誤った考え、誤信、誤った推論、虚偽、誤謬(ごびゆう)、論理上の誤り

ファルトレク

ファルトレク(fartlek)とは、スピードの変化をつけながら走るトレーニングです。例えば、1分速いペースで走って1分ゆっくりと走ってといったFASTペースとSLOWペースを交互に繰り返しながら走るのがファルトレクです。ファルトレクはスピードのある区間を挟みながら30~60分間と比較的長い時間走るので、スピードと持久力両方を同時に鍛えることが出来ます。

フェロー

フェロー(英語: fellow)とは、大学教員、研究所の研究員など研究職に従事する者にあたえられる職名または称号である。企業、大学、研究所、シンクタンクなどにみられる。学会がその分野に著しい貢献があった者に授与する称号でもある。

フォルトトレラント

フォールトトレラント設計あるいは障害許容設計(フォールト・トレラントせっけい、英: fault tolerant design)は、システム設計の手法であり、システムの一部に問題が生じても全体が機能停止するということなく(たとえ機能を縮小しても)動作し続けるようなシステムを設計するものである。

この用語はハードウェアあるいはソフトウェアの障害があってもほとんど途切れることなく動作し続けるコンピュータシステムの設計を指して使われることが多い。

他の領域の例としては、自動車の設計でタイヤが一本パンクしても走行できるような設計を指す。

フォン

フランス料理で,ソースや煮込みの下地に使うだし汁。

プライオリティ

priorityとは

(時間・順序が)前であること、優先(すること)、優先権、先取権、優先するもの、(自動車の進行上の)優先権

ブラウン運動

ブラウン運動(ブラウンうんどう、英: Brownian motion)とは、液体や気体中に浮遊する微粒子(例:コロイド)が、不規則(ランダム)に運動する現象である。1827年、ロバート・ブラウンが、水の浸透圧で破裂した花粉から水中に流出し浮遊した微粒子を、顕微鏡下で観察中に発見し、論文「植物の花粉に含まれている微粒子について」で発表した。

この現象は長い間原因が不明のままであったが、1905年、アインシュタインにより、熱運動する媒質の分子の不規則な衝突によって引き起こされているという論文が発表された。この論文により当時不確かだった原子および分子の存在が、実験的に証明出来る可能性が示された。後にこれは実験的に検証され、原子や分子が確かに実在することが確認された。同じころ、グラスゴーの物理学者ウィリアム・サザーランドが1905年にアインシュタインと同じ式に到達し、ポーランドの物理学者マリアン・スモルコフスキーも1906年に彼自身によるブラウン運動の理論を発表した。

数学のモデルとしては、フランス人のルイ・バシュリエは、株価変動の確率モデルとして1900年パリ大学に「投機の理論」と題する博士論文を提出した。今に言う、ランダムウォークのモデルで、ブラウン運動がそうである、という重要な論文であるが、当時のフランスの有力数学者たちに理解されず、出版は大幅に遅れた。

ブラウン運動と言う言葉はかなり広い意味で使用されることもあり、類似した現象として、電気回路における熱雑音(ランジュバン方程式)や、希薄な気体中に置かれた、微小な鏡の不規則な振動(気体分子による)などもブラウン運動の範疇として説明される。

ブルックナー

ヨーゼフ・アントン・ブルックナー(Joseph Anton Bruckner, 1824年9月4日 – 1896年10月11日) は、オーストリアの作曲家、オルガニスト。交響曲と宗教音楽の大家として知られる。

プロトコル

プロトコルまたはプロトコール(英語: protocol 、フランス語: protocole )とは、複数の者が対象となる事項を確実に実行するための手順について定めたもの。

もともとは「人間同士のやりとり」だけに関する用語であった。戦間期の学術的批判を経て、情報工学分野でマシンやソフトウェア同士のやりとりに関する取り決め(通信規約)を指すためにも用いられるようになった。

日本語に意訳した語としては、「仕様」「規定」「議定書」「儀典」などがある。

プローバビリティ

プロバビリティー [4] 【probability】

蓋然(がいぜん)性。確率。公算。

ポアンカレ予想

(3次元)ポアンカレ予想(ポアンカレよそう、Poincaré conjecture)とは、数学の位相幾何学(トポロジー)における定理の一つである。3次元球面の特徴づけを与えるものであり、定理の主張は

単連結な3次元閉多様体は3次元球面 S3 に同相である

というものである。2020年2月現在、7つのミレニアム懸賞問題のうち唯一解決されている問題である。

ホスピタリティ

ホスピタリティ (英:hospitality) は、一般に「もてなし」と訳される。

ポップアイコン

広義には大衆文化おけるその時代を代表する人物像のこと。ポップ・アイコンは通常、その時代に活躍し、象徴となり、誰もが知る人物がなる。また、その人物の内面や背後にある時代性を引き剥がし、単なるファッションと化してTシャツなどに印刷される場面が多々ある。

マッキンタイヤ

人名。アラスデア・マッキンタイアのこと。

アラスデア・マッキンタイア(Alasdair MacIntyre、1929年1月12日 – )は、スコットランド・グラスゴー出身の哲学者。ノートルダム大学教授(2005年現在)。徳倫理学の主要な唱道者の一人。

同時代の英語圏の哲学者が論理的、分析的、あるいは科学的な基礎から問題に取り組んだのと対照的に、マッキンタイアは論争が絶えない複雑な倫理学や思想史、実践理性、アリストテレス、トマス・アクィナスの思想の諸問題を巧みに整理してシンプルな叙述形式で提示することから、哲学研究者から一般読者に至るまで広く評価されている。

マルコフネットワーク

マルコフ確率場

物理学や統計学において、 マルコフ確率場 (Markov Random Field; MRF)、マルコフネットワーク、無向グラフィカルモデルとは、無向グラフで表現されるようなマルコフ性のある確率変数の集合を指す。言い換えると、確率場がマルコフ性を満たす場合にマルコフ確率場と呼ばれる。

マルコフ確率場は、従属性の表現の仕方においてはベイジアンネットワークに似ている。違いは、ベイジアンネットワークでは従属性は有向非巡回であるのに対し、マルコフ確率場では無向で巡回していても構わないことである。このように、マルコフ確率場はベイジアンネットワークで表現できない種類の従属性を表現できる(たとえば、従属性が巡回するもの)。他方、マルコフ確率場で表現できないが、ベイジアンネットワークで表現できる従属性もある(例えば、因果関係)。マルコフ確率場のグラフは、有限・無限どちらもありうる。

確率変数同士の同時確率が狭義正測度であるとき、マルコフ確率場はギブス確率場とも呼ばれる。これは、Hammersley-Clifford の定理により、確率変数同士の同時確率が真に正なマルコフ確率場は、適切な(局所的な)エネルギー関数を持つギブス測度で表現できるからである。初期のマルコフ確率場としてはイジング模型がある。それどころか、マルコフ確率場はイジング模型を一般化する形で導出された。

マルチモーダル

マルチモーダル [4]【multimodal】

効率的な輸送体系の確立と、良好な交通環境の創造を目指し、道路・航空・海運・水運・鉄道など複数の交通機関を連携させる交通施策。

ミニマルペア

ミニマル・ペア(Minimal pair)、もしくは最小対語(さいしょうついご)、最小対(さいしょうつい)、最小対立(さいしょうたいりつ)とは、ある言語において、語の意味を弁別する最小の単位である音素の範囲を認定するために用いられる、1点のみ言語形式の違う2つの単語のことをいう。

ラマルキズム

用不用説(ようふようせつ、英: use and disuse theory)は、ラマルクによって提唱された進化論であり、ラマルキズム(英: Lamarckism)とも呼ばれる。これは獲得形質(個体が後天的に身につけた形質)が子孫に遺伝し、進化の推進力になると唱えるものである。

ランディング

landing

①飛行機の着陸。

②スキーのジャンプ競技や体操競技などの着地。

ランデブー

ランデブー (rendez-vous)

待ち合わせ、会合、デート、会談の意のフランス語。

リデザイン

redesignとは

再設計、再設計する

リトミック

リトミック(フランス語: rythmique、英語: eurhythmics、ユーリズミックス、ユーリトミクス)は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、新教育運動の絶頂期に、スイスの音楽教育家で作曲家でもあったエミール・ジャック・ダルクローズが開発した音楽教育の手法。開発者の名から、「ダルクローズ音楽教育法」ともいう。

ルサンチマン

ルサンチマン(仏: ressentiment、 (フランス語発音: [rəsɑ̃timɑ̃]) )は、主に弱者が強者に対して、「憤り・怨恨・憎悪・非難」の感情を持つことをいう。「ル」をフランス語の定冠詞 le と誤解して「ル・サンチマン」と表記する者がいるが、誤りである(le sentimentでは単なる「感情」の意味になる)。

ルシファー効果

「ルシファー効果」とは?

同調圧力という集団効果によってまわりに同調してしまう効果同質性がももたらす安心の怖さでもある。

心理学者 スタンフォード大のフィリップ・ジンバルド教授がおこなった実験。

看守と囚人のロールプレイングをやるうちに、環境が整えば、それぞれの役割が、それらしく振る舞うことに同調することを証明してみせた。

ロッシーニ

作曲家ではなく、料理の方。

トゥルヌド・ロッシーニは、19世紀の作曲家ジョアキーノ・ロッシーニにちなんで名付けられたフランスのステーキ料理である。牛ヒレ肉のロッシーニ風ともいう。発明者は、フランスの名シェフ、アントナン・カレームまたはアドルフ・デュグレ、またはサヴォイ・ホテルのシェフ、オーギュスト・エスコフィエである。

この料理ではバターでソテーした牛肉のヒレ(フランス語では、Tournedos。フィレミニョン)にクルトンが添えられ、その上に軽くソテーした新鮮なフォアグラのホットスライスがのせられる。料理には黒トリュフのスライスが添えられ、マデイラドミグラスソースが掛けられる。

ロータス効果

ロータス効果(ロータスこうか、英: Lotus effect)は、材料工学において、ハス科の植物に見られる自浄性を指す用語。ハス効果とも。

蓮(ハス、英: lotus)は泥の多い池や沼を好むが、その葉や花はきれいな状態を保つ。ヒンドゥー教では蓮華は純粋さや善性の象徴とされ、中国や日本では「蓮は泥より出でて泥に染まらず」と言い習わして、やはり蓮を愛してきた。 ハスの葉を研究したドイツの植物学者、ヴィルヘルム・バルトロット(Wilhelm Barthlott)により、そこに天然の自浄機構が備わっていることが発見された。

なお、「Lotus-Effect」と「ロータスエフェクト」は登録商標である。

居丈高(いたけだか)

①(「威丈高」とも書く)人を威圧するような態度をとるさま。 「 -にものを言う」

②座った時の背が高いこと。 「 -に髪少なにて倚子のおましにのぼり給はんは/栄花 根合」

③座ったまま体を反らせて、相手を威圧しようとするさま。 「 -になりて申しける/義経記 3」

意味論(いみろん)

意味論(いみろん、英: semantics)とは、言語学では統語論に対置される分野、数学(とくに数理論理学)では証明論に対置される分野で、それらが中身(意味)に関与せず記号の操作によって対象を扱うのに対し、その意味について扱う分野である。なお、一般意味論というものもあるが、言語の使用に関する倫理を扱うものであり、ありていに言って無関係である。

後田知洋(うしろだともひろ)

プロマジシャン前田知洋氏を劣化コピーしたようなマジシャンのこと。

形而下(けいじか)

時間・空間の中に、感性的対象として形をとって現れるもの。 ⇔ 形而上

形而上(けいじじょう)

精神や本体など、形がなく通常の事物や現象のような感覚的経験を超えたもの。

恒常性維持(こうじょうせいいじ)

常性(こうじょうせい)ないしはホメオスタシス(希: ὅμοιοστάσις、英: homeostasis)とは、生物および鉱物において、その内部環境を一定の状態に保ちつづけようとする傾向のことである。

拘泥(こうでい)

気にしてとらわれること。こだわること。 「ささいな事に-する」

胡銅(こどう)

こ どう 【胡▼銅】〔古くは「ことう」とも〕

青銅。また、それで作った器など。

誤謬性(ごびゅうせい)

ご びゅう -びう 【誤謬】

①まちがえること。また、そのまちがい。 「 -を犯す」 「一言以て是非を-することあり/花柳春話 純一郎」

②〔fallacy〕 一見正しくみえるが誤っている推理。推理の形式に違背したり、用いる言語の意義が曖昧(あいまい)であったり、推理の前提が不正確であることから生ずる。詭弁(きべん)。論過。虚偽。

混水摸魚(こんすいぼぎょ)

混水摸魚(こんすいぼぎょ)は三十六計の第二十計。「水を混ぜて魚を摸(と)る」 水をかき混ぜて魚が混乱しているときに、その魚を狙って捕まえるという意味。 敵の内部を混乱させて(混水)、弱体化したり、作戦行動を誤らせたり、我の望む行動を取らせるよう仕向ける戦術。趁火打劫を主に敵の外患に乗じて攻めることを主眼にすると解すれば、混水摸魚は敵の内患を作出してそれに乗じるものとも言える。

『六韜』に「全軍の兵が動揺して、兵の心が一つにまとまらず、敵が強力であることを恐れ、戦争をするのは不利だと語りあい、互いに聞き耳を立て盗み見をして、噂話がやまず、互いに惑わし、法令が守られず、将軍が軽んじられているならば、その軍が弱い証拠である」とある。間者(反間計含む)を使って宣伝して人心を混乱させてこのような状況に敵を追い込んでから叩くことを狙う。

なお、この過程は直接の戦闘行為を目標に限らなくてもよく、劉備が、呉姫(孫尚香/孫仁)を娶ったり、故意に複雑な条件で交渉したりすることで、孫権を煙に巻いて、荊州の租借地を広げて西川も奪ったことなども、この混水摸魚の計の例だとされる。

憧憬(しょうけい)

あこがれること。あこがれ。どうけい。 「異国の文化を-する」 〔ドイツ語 Sehnsucht の訳語。姉崎嘲風と高山樗牛による造語。姉崎嘲風「高山樗牛に答ふるの書」(1902年)にある〕

滲入(しんにゅう)

水などがしみこむこと。

斉一性(せいいつせい)

(1)複数の事象が、一様に同じ状態を保ち揃っている性質、およびその度合いを意味する語。科学哲学における「自然の斉一性」や、社会心理学における「斉一性の原理」などで用いられる語である。特に後者においては、「複数の事象が変化する時には一様に同じ方向に変化する」というニュアンスも含まれる。

(2)E・H・エリクソンが定義する「自我同一性(アイデンティティ)」における特徴の一つ。自己が唯一無二の独自の存在であり、自他ともに常にその人であると認めることを意味する。

せぬ隙(せぬひま)

能において世阿弥が至芸とした「何もせぬ間」のことを「せぬ隙」と呼ぶ。

選択圧(せんたくあつ)

生物の進化において、ある形質をもつ生物個体にはたらく自然選択の作用。環境条件や他種との競合、天敵による捕食などによって生じる。淘汰圧。

憧憬(どうけい)

〔「しょうけい(憧憬)」の慣用読み〕

あこがれること。 「 -の的」

跋扈(ばっこ)

わがもの顔に振る舞うこと。のさばりはびこること。

弁別的素性(べんべつてきそせい)

言語学において、弁別的素性(べんべつてきそせい)は音韻論的構造のもっとも基本的な単位である。弁別素性ともいう。

紡錘状回(ぼうすいじょうかい)

紡錘状回(ぼうすいじょうかい、英: Fusiform gyrus)は、側頭葉の脳回。紡錘状回は後頭側頭回 (occipitotemporal gyrus)と呼ばれることもある。また、後頭側頭回の上、海馬傍回の下の脳回を紡錘状回とする文献もある。

無謬性(むびゅうせい)

誤りが含まれていないということ。誤りのなさ。誤りようがない、すなわち、絶対に正しいという意味でも用いられる。

無味乾燥(むみかんそう)

[名・形動]おもしろみも風情もないこと。また、そのさま。

齎す(もたらす)

ある物事が何事かを持ち込む、あるいは、特定の状態を引き起こす、生じさせる、といった意味の表現。「排気ガスが地球環境に齎す影響」「黒死病は西欧最大の疫病被害を齎した」などのように用いられる。

落々磊々(らくらくらいらい)

らいらいらくらく【磊磊落落】

度量が大きく、ささいなことにもこだわらない性格のこと。

注記「落落磊磊らくらくらいらい」ともいう。「磊落」は、物事にこだわらずさっぱりしているさま。

融通無礙(ゆうずうむげ)

何ものにもとらわれることなく自由である・こと(さま)。 「柔軟で-な態度」