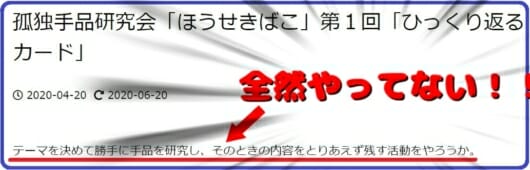

前置き

きっかけが全く思い出せないのだが、最近マクドナルド・エースについて調べたくなったのだ。

出来ることであれば、単発ではなくて10分程度のショーの中で使う前提で構成したいとか考えているが、まぁそれは一度調べてからにしよう、と、とりあえず調べ始めたのだが、ふと思い出した。 ・・・そうだね、テーマも決まってるしやろうか。

・・・そうだね、テーマも決まってるしやろうか。

というノリで第2回をやった体にして、調べたことをまとめることにした。

マクドナルド・エースについて

Dai Vernonの『More Inner Secrets of Card Magic』(著者はLewis Ganson著)に解説されている「MaDonald’s $100 Four Aces」が最も古いもののようだが、この名前は片腕のマジシャンJohn W. McDonaldが演じて有名になったトリックが元ネタであり、マクドナルドがこのトリックを人に教える際には受講料として100ドル要求していたことに由来する。

今ではマクドナルド・エース(もしくはエーセス)という呼称が定着しているようだ。

現象はいわゆる「エース・アセンブリ」なのだが、主にマジシャン側から見たときの機構によって区別される。

同機構のトリックは1800年代、ホフジンザーによってすでに演じられていたり、日本では天海エースとか呼ばれていたり(したらしい)したが、その辺は今回触れない。

その他いろいろ

演じる上での問題点等を少し考える。

マクドナルド・エースは非常に効果的なトリックではあるが、問題点なんかも当然ある。

わたしが演じる際に気にしている点とかそういうのを挙げる。

最終的な目標点

わたしはマジックを見せる観客を大体以下の4パターンで考えている。

B.マジックのタネを知っているマジックをしていない人

C.マジックを少し出来る程度の人

D.マジックの熟練者(自分でショーの構成、トリックの考案を出来るレベル)

数的にはA≫B>C≫D

マクドナルドというトリックは仕掛けに依存している部分が大きく、原案(や殆どの改案)どおりに演じる場合、すでに知っている人には通用しにくい。

初心者でもある程度簡単に演じることが出来るが、反面タネを知られたら致命的。な典型的な例な気がする。

Aの人には効果的であり、B・Cだとまぁそこそこ、Dだと「なるほどね」くらいのリアクションになる。

少し昔の時代であればAの割合が多く問題なかったかもしれないが、ネットでの種明かしが跋扈する今の時代はB/Cの割合が非常に増えており、仕掛け依存度の大きいトリックは辛くなってきている。

現代のプロがマクドナルドを演じているのをあまり見かけないが、おそらくA/B/Cに対応できるような演じ方をしている人たちが世界のどこかには居ると思う。

という感じで考えているのだが、結局の所どのくらいのレベルの手順を最終目的にするかというと

A/B/C/Dまとめてみんな騙す

はい、言うまでもありませんでしたね。わたしはこの派閥なんだよ。

言うまでもなく目標はここだっ!

現象分類

エースの集合が「交換」なのか「移動」なのか。

そういえばバラリノの手順は完全に移動になっていた。細部に拘るならこの辺も考慮したい。

とはいえ、基本的には「交換」で考えている。

10分のショーで行う際、他のトリックとの兼ね合いも考えたいなぁ。

構成

マクドナルド・エースは非常に強い「サスペンス」現象だと思っている。

出来ることであればこの点は伸ばしたい。

演じる前に隙があってクイッキーなエースアセンブリを演じて、観客の想像するであろうタネをキャンセルアウトする形で演じたいなーとか思っている。

ただ、あまり同じ現象を重ねすぎるのもくどくなるので、マクドナルドを効果的に出来る絶妙なラインがどこにあるのか探る必要もあるかなーとかなんとか。

ジャン・バノン氏の「Iconoclastic Aces」とかあのくらいのと二段くらいがちょうどいいかなーと今考えている。

他のマジシャンのマクドナルド手順を調べてみた

先行手順の載っている手持ちの資料をとりあえず調べてみた。

思ったこと等つらつらと。

原案

原案として色々な本に載っていた手順を少しなぞってみた。

エース4枚と12枚のカードでパケットを作り、裏と表交互に重ねてから配るという導入。

パケットを重ねるという謎操作が入っており、各パケットの消失はすべて同じ手法を用いている。

後発作品は大体、導入を自然にすること・消失に変化をもたせること、この辺を改良しているものが多い。

導入のための謎操作だが、色々な手順を見た後に再度見てみると非常に説得力が強い。

謎操作にもっともらしい理由を付けれるのであればそれはそれで良さそうな気がする。

一応載ってた書籍へのリンク(アマゾン)も貼っておこう。

*買ってくれたら、わたしがうまい棒を買えます(アフェイリエイトはその程度の収入なんやでー)。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4490105681/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4490105681&linkCode=as2&tag=ap02060-22&linkId=a75860fd58d391b12f723721d11654ce

チーク・トゥ・チーク・マクドナルド

『魅惑のトリックカード・マジック』著:松田道弘 に収録。

パケット・トリックとして独立させ、消失は3パケットまとめて裏表ごっちゃにして向きが揃ってエースが消失。という時短がされたトリック。

導入時、手に持ったパケットを不自然に傾ける系。あれ目立つ。やりたくない。

パケット・トリックとして便利になるよう、演技後リセットされる工夫があるが正直微妙。

証明が過剰すぎて胡散臭い上に、レイアウトがあからさま過ぎる。

消失のフェイズをクイッキーにしたのにこんなところでモタモタするのは本末転倒かと。あとああいう配置にすると観客が無意味に期待するケースもある。

リセットをどうしてもしたいのであれば、現代の感覚であれば揃ったのを示す動きで何気なく順序を入れ替えた方がナチュラルだし楽。

これならトライアンフとしての部分を効果的にした方が良い気がする。

マクドナルドの最終オーダー

『魅惑のトリックカード・マジック』著:松田道弘 に収録。

DF3枚に加え、さらにギャフを3枚使用する手順。レギュラーのAはスペードのみ。

現象が二段構成になっているタイプ。導入時にサトルティはなく、一段目の現象であらためも兼ねる系。

消失は一段目:まとめて広げると消失。

ニ段目:チーク・トゥ・チーク・マクドナルドと同じ。

想定の観客が、完全に「手品をちょっと知ってる程度の愛好家」だと思う。

マクドナルドのニューメニュー

『現代カードマジックのテクニック』著:松田道弘 に収録。

「チーク・トゥ・チーク・マクドナルド」とかでも使わている導入に同じパケットが不自然に傾く系。

消失のバリエーション特化案。

ジョーダン、ダブルを使ったバニッシュ、アッシャー、の3種の方法を解説。

ダブルを使った消失は、よくある「フェイスに見えてるカードが変わってて違和感」が少ない。

演技後リセットの工夫もあるが、あのレイアウトはちょっとね。

ダブル・フェイス・エースの錬金術

『松田道弘のカードマジック』著:松田道弘 に収録。

「私案DFカードの導入」というタイトルで導入方法が解説されている。

フェアに示すことは可能だが、若干覚えにくいのと、エースを持ったり置いたりの手数が多く、イントランジットアクションしようが少しくどいのが気になるところ。

消失方法は、マクドナルド・スロー、バーノンのマクドナルド・スロー改良版、石田天海の方法(3パケット分を一気に消失させるイメージに近い消失法)、森下宗彦氏の方法(カップスのリボルブっぽい)、エルムズレイ・カウントを使った方法、の5種が解説されている。

森下宗彦のフォア・エース・ルーティン

『松田道弘のカードマジック』著:松田道弘 に収録。

二段構成のルーティン。 一段目でコリンズ・エースを行いギャンビットにしてしまう手順。 消失方法は紹介されておらず、マクドナルド・エーセスのあのフォーメーションを作るまでの解説にとどまっている。

良いように感じるが、一段目のコリンズで各パケットで消失を見せてしまうと、全体の印象がくどくなりすぎるかもしれないと少し感じた。

Slow Motion McDonald’s Aces(ゆっくり行う4枚のエースの手順)

『デレック・ディングル カードマジック』に収録。

無駄に邦訳付けんで欲しい。

パケットから消失後、その都度マスター・パケットを見せれるようにした手順。

DFは2枚しか使用しない。 導入部の説得力は高いが、DF3枚だとそのままでは使えない。このサトルティはもともとハーマンのもののようである。

1枚目の消失は通常のマクドナルドでは使えない。2枚目は有用、3枚目はエルムズレイ・カウントを使用したもの。

スローモーション効果を付与した分、観客の凝視に耐えれるかと言えばNo。良さは確実に死んでいると思う。 マスター・パケットに演者が接触しまくるので、観客が不思議に感じるのは集合ではなく、焦点は消失部分に向かうと思う。

Stinger Aces(痛撃)

『パケット・トリック』著:Max Maven(原題:Focus)に収録

基本セットの3枚へさらにギャフ3枚を足した手順。

4枚のエース集合後、4枚のエースがロイヤル・ストレート・フラッシュに変化する。

マクドナルド部とクライマックス部のギミックは意外と干渉しておらず、通常のマクドナルド・エーセスへアイディアを転用するのは容易。

クライマックスではエースが集合しているのをはっきりと示すことが出来(4枚のAが同時に見えるよ、の意)、そこからロイヤル・フラッシュへ変化する部分は衝撃的である。

さすがにマクドナルド現象でクライマックスとした作品に比べるとトレードオフになってしまったフェアさはあるが、好みの問題だと思う。

DFの導入はデックから抜き出して置くという小細工を使わないもの。

DFエース以外のカードの扱いは、抜き出しに乗じて見せれないカードを付け加えるというもの。

導入に関しては、過剰なあらためはしないが必要なものは要所で入れるというマックス・メイビンらしさを感じる。

エースの消失は、ダウンズ・チェンジを使ったもの、クリーンナップ・ディスプレイを使ったもの、ワンハンド・リバースを使ったものの3種。

マクドナルドまでは普通にやって、オフビートでスイッチしてクライマックスの変化をする。っていう流れでも良い気がする。

マクドナルド後に現象を増やすのであれば、考慮に入れたい作品かもしれない。

ただ、ロイヤルストレートフラッシュをポーカーを知らない人に見せると、馬鹿みたいな正論振りかざす人が湧き出してくるので注意が必要。

Flying Aces

『52Lovers』著:Jose Carrollに収録。

現象はプログレッシブ・エーセス。

Aの導入はマクドナルドと少し異なるがパケット傾く系。

セットが大分覚えにくい。

一つ目のパケットでの消失方法は他マクドナルド手順でも使用可。

三つ目のパケットからマスター・パケットへの移動の際は一旦カードを回収する。

松田道弘氏の時短系解決手法と似た印象の消失になる。サカーっぽい演出のため人を選ぶかもしれないが、あの説得力は良い。なるほど・・・。

むしろ、マクドナルドの後にこれ演じるの、強くない・・・?

マクドナルドのリピーター

『松田道弘のシックなカードマジック』収録。

マクドナルドエーセスの前にクラシックなアセンブリを演じる二段構成。

一段目がサトルティとして有効に作用しているかといえば、作用しているとは思うのだが、結局二段目の頭であのパケットを傾ける配り方を行ってしまう。そのため一段目の現象は「マクドナルドエーセスの前に演じることの出来るおまけ」という感じが拭えない。

二段目の消失はまとめてチーク・トゥ・チーク・マクドナルドになる。

おまけとしてパケット毎の消失法も解説されている。

OPECとアッシャー・ツイストを組み合わせたもの、アンリミテッド・ディスプレイを使用したもの、カラーチェンジとリボルブ・カウントを使用したものの計3種。

二段にするのであれば、一段目をクイッキーにして、二段目はゆっくりパケットひとつずつやったほうが効果的ではないかと。

リピータブル・マクドナルドのたくらみ

『カードマジック ザ・ウェイ・オブ・シンキング』著:松田道弘 に収録。

三段構成の手順。

一段目はインスタントリバース、二段目三段目はマクドナルドの繰り返し。

二段目はカルバニッシュ、三段目はなんか集めて雑なバニッシュ。

挿絵が間違っていて、「マスター・パケットにゴミ残してなーにしてんだ?」って最初思いました。

パケット・トリックとして構成、演技後リセットされる(現象を損なうような操作はない)ようになっているが、作者も言っているように一段目のリバース現象をパケットでやるのはちょっと無理を感じる。

エースを引いてもらったとき、観客が引き直しを要求してくることが多かった。

それりゃー胡散臭いですからね。当然の心理だと思います。

正直、一段目・二段目の構成は良いと思うが、三段目とそのために負うデメリットが、どの層の観客を想定して考えているのか・・・。

サトルティは効いているが、それがマニアを看破出来るものかと言われればNo。

初級・中級者程度のマジシャンが観客だとオーバーキル気味。

APARICIO KINGS

DVD『ESSENCE』 Disc1 by Miguel Angel Gea 収録。

レギュラーデック→ブランクデックへの変化からのマクドナルド。

導入は小細工無しで普通に取り出して置く→ブランクへの変化→マクドナルド。

消失はブランクカードを活かしたもの。ガビの消失方法、エルムズレイ、ダブルリフトを使っている。

ふむ、こういう路線もあるのかぁー。

実演ではこの前に演じているスペリングトリックから連続で演じているように見えたので、ブランクへの変化がめっちゃ不思議だった。

騙しやがったな(;`Д´)

Vino Aces

『ONE DEGREE』 by John Guastaferro に収録。

4つのワイングラスを使った手順。

DF導入よし。途中からの追加も容易。個人的に自分のスタイルに合っているのでこれやりたい。

この導入を採用する人多いと思う。

消失はワイングラスを利用するやつが多いが通常のマクドナルドでも使えなくはない。

1枚目は過剰な証明はしない、2枚目はパケットを立てて行うエルムズレイカウント、3枚目はシンプルにダブルしてグラスでくるー。

マクドナルド・エーセスを演じる上でここまで派手で効果的な演出は他にないかもしれない。ただ、カードが入るサイズのワイングラス4つがとてつもなく邪魔。

単独で見たらこれが最強かも。

最後に

手順並べただけで終わりました。手順とかは考えてない。

とりあえず今回調べたものは残しておきます。

他にも調べたほうが良さげなものはありましたが、例えばガイ様のアセンブリ。あれだとマクドナルドと同じセットを使ったりするので参考になるかと思いましたが、どちらかというとコリンズ・エースにギミックを足した。と言うべきものかな?と感じたのでちょっと外した。

マクドナルドで最初にバックファイア系を演じたのはジェニングスらしいのですが、これもガイ様アセンブリと同じようなものであるらしいとのことでパスしました。

それと、一部のスローモーション・エーセスやバックファイアなどでも、マクドナルドに使われているのと同じギミックを利用した興味深いものがあったのですが、それはなんというかキリがないので一応外した。

ふむ、まぁ色々調べれたので良しとしよう。

またテーマ決めて調べるときは「第3回」と言い張ってやろう。