HANDLE WITH CAREY by John Careyとは?

実践的な作品を数多く世に出し、根強いファンも持つジョン・キャリー氏が出した最初のDVD作品集。

氏の作品は実戦で磨かれてきた物が多く、難しすぎず、かと言って簡単すぎず、非常に良いバランスを保ったワン・ディグリーな作品が多いのが特徴で、レパートリーを増やしたい初級・中級者が参考にするにはもってこいの人物である。

所感

COUNTING ON YOU

その後マジシャンは即座にその枚数のカードを取り出し、覚えたカードも当てる。

ちょっと1枚準備が必要。あれだよ、ジェイソン・イングランドが好きそうなあれ。

枚数と覚えたカードをダブルで当てるのでインパクトが大きい。

あのカードを使うなら覚えておいて損はないと思うよ。

SIMPLE FUSION

ちょっと薄味目。

同じプロットの作品で、DVD『iCANDY』に収録されている「SCOOP」という作品があるのだが、あれのクライマックスに使われているムーブが好き。

やるならちょっと無理にでも入れたい。

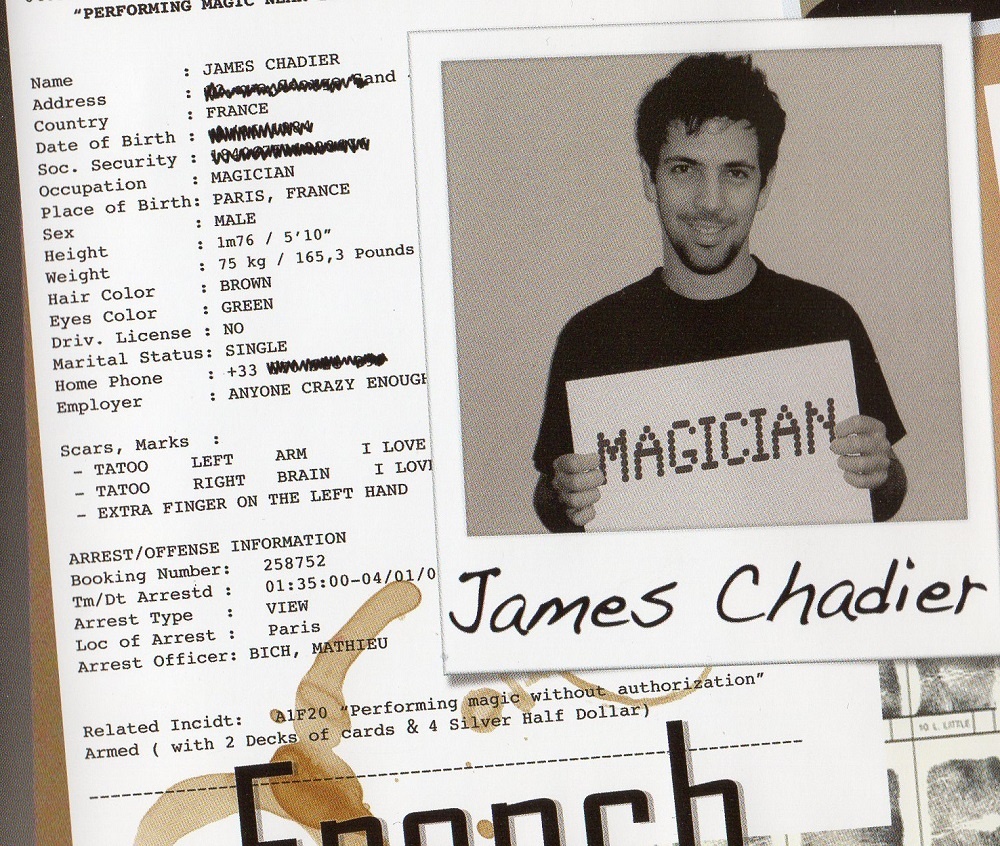

他だとクリス・メイヒュー(at the table live Lectureでやってました)やJONIO!もレギュラーでやるアニバーサリー・ワルツを発表してますね。

GEMINI DETECTOR

ジェミニ・プリンシプルの「GEMINI」と嘘発見器の「DETECTOR」をくっつけた感じの作品。

(GEMINIは原理、DETECTORは演出)

個々で見たら新しい要素はないんだが、演出やら組み合わせなんかが秀逸。

この作品集は多分そういう感想が多くなるんだろうなぁ・・・。

名刺も使うんだけど、仕事でマジックしてる人からするとこの辺の策略も上手いよなぁと。

無理に欠点を言うなら、消耗品(名刺)が発生するとこ。

3 CHANCES

サカー・トリック仕立てのピストン・カード現象・・・とサンドイッチも入るのか?

観客に押し出してもらうので印象に残るだろう。

ゆき

BALDUCCI AS I BALDUCCI(1 DECK DO AS I DO)

観客にもマジシャンになってもらい、お互いにカードを当てる演出。

タイトルがパッケージやDVD内で異なってるのは観る前から内容が推測できないようにとかですかね?

バルドウィッチのあれ(個人的にはカット・ディーパーって呼び方がしっくりくるが)を使う手順。

好き嫌いの分かれるフォースだと思うけど、特性を上手く他のところでも利用してるのが良いね!と思ったよ。

ほぼセルフワーキング(セミ・オートマティックの方が適切かな)なので入門にも。

STICKING UP FOR LARRY

カード・アット・エニー・ナンバーのような現象(演出は移動させる現象)。

非常に便利な手順で良く演じさせてもらってます。

SEARCHING FOR A SANDWICH

いわゆるジェニングスのサーチャーズ。

デックのトップとボトムに置いたカードが消え、広げるとジョーカーが間に10枚ほど挟んでいて、閉じて広げると観客のカードだけを挟んでいる。

そこまで難しい技術は必要としないので重宝すると思う。

とはいえ、技術的な難易度で言えば完全セルフワーキングであるアロン・フィッシャーの「サーチ アンド デストロイ」があるので、簡単なのが良い、って人はフィッシャーの方が良かろう。

でも「サーチ・アンド・デストロイ」はDVDだとセルフワーキングなのに、書籍版に載ってるやつはゴリゴリスライト使うんだよね。何回パスするねん。

ジェニングスのサーチャーズも日本語で読めるので気になる人は読んでみるといいかと(書籍『世界のクロースアップマジック』)。

SPECCY MAGICIAN

飛行するのは1枚。

観客がマジックをするという演出にすることで色々楽になっている。

カード・アクロスで観客が1番驚くのはカードの枚数が変わっていることであって、覚えたカードかどうかは二の次なんていう話があったりするわけだが、この作品のようなケースだと観客はどう感じるのであろうか。ちょっと分からない。

決して悪い作品ではない。ただ人によって採用するしないの好みが分かれそうだと感じた。

また、フォールス・カウントを、両手をディーリング・ポジションにして行っているのだが、マジシャンが見ると違和感を感じるが、通常のものよりもなんだか難易度が下がっているように(下手にやっても錯覚が強い)思えたし、手品慣れしてない人からはすれば特に違和感もないだろうし、外と良いのかもしれない。

BTB

特にギミックなんかは必要ない。

薬ケースは円筒状のやつで、中に錠剤が入っていてそれがちょっとしたサトルティを生んでいる。

紙幣じゃなくても四つ折りにしたカードでも多分可能。

でもこの手の作品を見ると、やはりトミー・ワンダー氏のやつ(木製の小箱)がいいなーって思ってしまう。

特に新しい要素はないが、覚えておくと役に立つよねって手順。

WTF POCKET INTERCHANGE

パーム等は使わず、ほぼセルフワーキングと言っても差し支えないくらい簡単な手順。

フォー・オブ・カインドと3枚のカードを使った手順の後のおかわりにでも。

冒頭に4枚のエース・プロダクションをしていてそれが、ガビ・パレラス氏が良く行っていたものと似ているのだが、さすがにガビ氏のと比べると見劣りする。とはいえビジュアルな出現ではあるので気に入ればどうぞ。

この4枚のエースの出現はメインのトランスポジションよりも遥かに難しい。

TRIPLE INPURSEINATION

ギミックを使うがエンドクリーンで終わり、難易度はかなり優しい。

バーやホッピングにぴったりかな。

GYS COIN

1枚を使った色々な出現・消失からの締めにジャンボコインの出現。

まぁよくあるやつ。

ジョン・カーニー氏のくるくるするバニッシュなんかの解説もされていて「これはカーニーの手法、ぼくはキャリー」っていうジョン・カーニーとジョン・キャリーの字面が似ていることをネタにしたギャグを言っているのはここである。

所感:TOOL BOX

ここは技法なんかの解説セクション。

The Spread Double & Applications

スプレッドからのダブルを取る方法と、それを利用した「デックの中ほどにアウトジョグしたカードが、ジョグされたままトップに上がってくる」アンビシャス・カードに使える見せ方なんかも解説される。

The Breather Crimp

口頭では言ってるけど、「リバース」ブリーザーなので注意。

微妙な差異ではあるけど、実際使うとノーマルのブリーザーとは結構扱いが変わるのでちゃんと覚えておこう。

「リバース」ブリーザーの使い途とかもっと知りたい人はジェイソン・イングランドのライブレクチャーがおすすめ。

The Overhand False Shuffle

何種類か教えてくれる。

そこまで丁寧ではないが、一通り知れるので便利。

The Hofzinser Spread Control

ホフジンザー・スプレッド・カルの解説。あっさりめ。

最後に

中々に実用的な作品が揃っている作品集であった。

ジョン・ガスタフェローとか好きな人は多分この人も気にいるんじゃないかなと。

この作品内ではビジュアルな見た目のものは少ないが、周りを見渡すとビジュアルな現象を売りにした作品集や技法ばっかりなので、そういうのに飽きてしまった人なんかも昔を思い出すためにも観てみたらどうでしょうか。

おすすめは「3 CHANCES」「STICKING UP FOR LARRY」あたりかなー。