松田道弘さんが面白いと思った・歴史に影響を与えたと判断したトリックを紹介した「松田道弘さんのカードマジックベスト50」を、30年経った今、見返しながら色々語るコーナーの続きの続き。

前回の記事

松田道弘さんのカードマジックベスト50について語ってみる(*゚ー゚)2回目

前々回の記事

松田道弘さんのカードマジックベスト50について語ってみる(*゚ー゚)

21 Ultimate 3 Card Monte

Michael Skinnerの売りネタ。スリー・カード・モンテのひとつで、現在でもよく演じられているスリー・カード・モンテのひとつ。もはや定番商品。

Michael Skinnerの売りネタ。スリー・カード・モンテのひとつで、現在でもよく演じられているスリー・カード・モンテのひとつ。もはや定番商品。

Jeki Yooがこのモンテのためのスタンドを発売したが、とても良いと思いました。ステージ用の大きいサイズもあるのね・・・いいなぁ。

Three Cards Monte Stand by Jeki Yoo(Vanishing inc.)

22 The Three Goblets Prediction

デックからカードを少しずつ絞り込んでいって、最終的に残るカードが予言されている、といういわゆるラスト・カードの現象。

Three Gobletsという名が示すように3つのワイングラスを使うけど、無ければ出来ないというわけでもない。ただ、裏でめちゃめちゃ色々な事を考えて作業をこなしているので、その辺はぜひとも理解してほしいところ。さすがTamarizである。

死ぬほど読みづらいですが、日本語に訳されてもいます。

どうも原著と読み比べた人いわく、原著にあった説明とかをカットしてるせいで意味の分からないことになっているとのこと。特にあの謎記号。おすすめはあまりしないでおく。原著で読め

この手ので覚えているのはPAVELの手順、どこで見たのか覚えていないけどDani DaOrtizのもの。演じるときは、最後の選択後に選ばれなかった他のカードすべてを見せることが出来る、自分の手順が気に入ってるのでそれオンリーですけど。

そういえば、グラスについては「いつでも会場で調達出来るでしょう」とのことですが、カードが入るサイズは意外とないですよね。私はこのポータブル・ワイングラスを愛用しているのでおすすめしておきますだ。折り畳めるので携帯に便利。

グラスを使うと映える系のトリックをまとめようとしたことあるけど、結局やってませんねぇ。気が向いたらしようかな

Creative Magic of Pavel Volume Four(Vanishing inc.)

Sonata by Juan Tamariz(Vanishing inc.)

23 Twisting The Aces

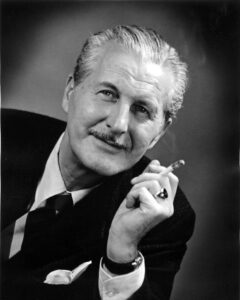

Dai Vernonの作品。

Dai Vernonの作品。

4枚のAが1枚ずつひっくり返っていくトリック。

エルムズレイさんのゴースト・カウント、略してエルムズレイ・カウントを有名にしたと言っても過言ではない歴史的傑作。

同現象の別アプローチだと、Lee AsherのAsher Twist、Guy HollingworthのWaving the Acesが未だに強いでしょうかね。

原案の延長上にいる作品だと、Bill GoodwinのTwisting the Kingsがいいかなー。

クライマックスを付け足したものだともっとたくさん出るだろうけど、原案の簡明さという部分も評価の一部のようなので、これ以上は無粋かなと。

Reflection by Bill Goodwin(Vanishing inc.)

Dai Vernon’s More Inner Secrets of Card Magic by Lewis Ganson & Dai Vernon(Lybrary.com)

カードマジック事典 新装版(Amazon)

図解 カードマジック大事典 新装版(Amazon)

24 Devilish Miracle

選んでもらった2枚のカードが、パケットから消えてデックへ入れ替わるように移動したりする、現象を短く説明するのが面倒なタイプのトリック。

個人的にはこのトリックの元、ともいえるビドル・トリック系の方が好きなので、あまり・・・って感想。Jack Avisが、現在の「ホフジンサーのロスト・エース・プロブレム」と呼ばれるトリックの原型ともいえるようなトリックをEdward Marloに見せたときに、Devilish Miracleの改案だと言われたことで発表を止めてしまい、世に出るのが15年ほど遅れたという話を知りました。戦犯だ!

なんかこう、少し変えたら別のトリックになってしまうので、類似のトリックを挙げづらいですね。

石田コラム 第42回 不可解な「ホフジンサー・エース・プロブレム」について(フレンチドロップ)

関連記事:ホフジンサー・プロブレムって何ですか?(18項目紹介)

25 Mexican Poker

Darwin Ortizの10 card poker deal。

Darwin Ortizの10 card poker deal。

10 card poker dealは、10枚のカードを演者と観客で5枚ずつ取ってポーカーの役を作るけど、観客は勝つことが出来ない、という現象のトリック。

Darwin Ortizの手順は未見。同じ現象のトリックだと、Lee Asherの「The Five Card Stud」、David Solomonの「The Power of Poker」(『ジョン・バノン カードマジック』に収録)、Andi Gladwinの「Ten Card Poker Deal – Bent Corner Scam」(2023年のクリスマス・イベントで寄稿されたやつ)なんかが印象に残ってるよ。

客を選ぶけど、シチュエーションがハマってるときに演じるとウケるよね(*゚ー゚)

Darwin Ortiz At the Card Table by Darwin Ortiz(Vanishing inc.)

Lee Asher’s Five Card Stud(Penguin Magic)

The Jerx(2025年3月時点でまだ読めました。直リンクはしないので、興味がある人は探して読んで)

26 天海のフライング・クイーン

4枚の数札と1枚のクイーンを使い、クイーンをテーブルに置くといつの間にか手に持ったカードの中に帰ってきている、という現象。

現象的には、カムバック・カードとか、ホーミング・カードとか、レストレス・レディとか呼ばれているトリックの現象と同じ。

海外では「Card Flight」という名前で発表され、その手順だけが知られているけど、日本では石田氏がちょこちょこ変更を加えていたそうで、観るたびにハンドリングが変わっているや、本になったので読んでみたけど実際に観た手順と違う、演じるときの状況によって変えて演じていた、などと語られる、石田天海氏を象徴する名人芸になっていたとか。

天海のフライング・クイーンが載ってる資料に関しては、下記のマジックネートワーク7で中村 安夫氏が書いている記事が詳しいのでそちらを参考にしていただいて。

第18回「天海のフライングクイーン」(マジックネットワーク7)

27 Triumph

ご存知、裏と表をぐちゃぐちゃに混ぜたデックが綺麗に揃い、観客のカードのみが逆向きにひっくり返っているという現象。

人気のプロットなので、カラー・チェンジングデックと組み合わせたカラー・スタンナーや、ギャフ版のトライアンフのチーク・トゥ・チークや、同スートがひっくり返るストレート・トライアンフやらの派生プロットもたくさんありますが、クラシックなトライアンフ現象に限定する感じで。

部分部分で良いサトルティを持った作品も多いですけど、個人的に好きなのは、バーノン原案、佐藤総 氏の「ブッシュファイア・トライアンフ」、Dani DaOrtizの「Horizontal Open Triumph」、Jared Kopfの「An Open Display of Triumph」 あたり。よく演じるのも大体同じ。

やっぱり原案が強いと感じるプロットですね。

Stars Of Magic(Vanishing inc.)

The Secrets of So Sato by Richard Kaufman and So Sato(Vanishing inc.)

Open Triumph by Dani DaOrtiz(Vanishing inc.)

Nothing but the Family Deck By Jared Kopf(Vanishing inc.)

*ダニの「オープン・トライアンフ」

28 The Travelers

デックに戻した4枚のA(A以外でも良い)が、演者の色々なポケットから出てくるという現象のトリック。服装に若干の制限があるのだけ注意。

そういえば、カードマジック事典にも載ってはいるけど、書籍内で一切解説されていない技法(ヒューガード・パーム)が突然出てきて詰んでしまった人が結構多いようです。ちなみに『Stars Of Magic』ではきちんと挿絵で解説しているのですが、なんで事典ではああなったのか疑問です。誰も作っているときにツッコまなかったのか。大事典だと写真で解説してるので大丈夫。

印象に残っているこの現象は、Guy Hollingworthの「Travellers」。あれ好き。

全然トラベラーズ現象のトリックが思い浮かばなかったのですが、ここ数年(いうて10年くらい)の間に出た手品洋書にはちょこちょこ書かれているようで、全然チェックしていないのを実感。きっとマジックショップをやっている人達のインプットはものすごいんだろうなぁーいいなーって思いましたまーる

Stars Of Magic(Vanishing inc.)

関連記事:所感「ルーティンズ by ガイ・ホリングワース」

Guy Hollingworth『Drawing Room Deceptions』日本語版(教授の物販)

29 The Bashful Queens

Paul Le Paul版の「The Travelers」。

Paul Le Paul版の「The Travelers」。

松田道弘氏からは、バーノン版よりもサトルティが効いてる、との評。

マジシャンからすると、4枚のカードを「取り出す」ところからすでに「始まっている』ので、構造的に賢いなぁと思わされる部分があるものの、そのせいでルーティンなどにはちょっと組み込みにくくなってるかなっていうのを感じます。

だからこそ、そういった部分を改善して生まれたのが「Magician vs. Gambler」っていうプロットなんでしょうかね。これはこれで、もう完全に別プロットとして根付いた気がするので、その要素がある作品は挙げないでおきます。

という縛り方をすると中々出てこなくなるのですが、Pierricが演じていたBashful Queensが、原案から適切にテンポアップしていてとても良かったです。

The Card Magic of LePaul by Paul LePaul(Lybrary.com)

Pierric LIVE (Penguin LIVE)

カードマジック大事典(Amazon)

30 The Visitor

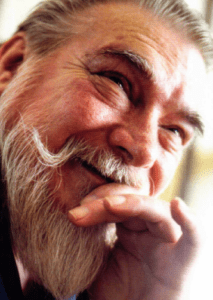

Larry Jenningsの傑作トリック。

Larry Jenningsの傑作トリック。

2枚の赤いQと、2枚の黒いQの間を、観客のカードが行ったり来たりする現象。

Jennings原案が完成されているので、改案作品はマイナーチェンジに留まっているものだけかなと。

おすすめというわけではないんだけど、Allan Ackermanの「Revisiting The Card Case Collectors」という作品が、頭の良い人が頭悪い作品持ってきた感があって結構好きでした。